2025.9.8

EC食品企業のX運用|キャンペーンと口コミ拡散を両立させる戦略と事例

EC食品市場は年々拡大を続けており、多くの企業がオンライン販売を強化しています。そのなかで欠かせないのが、SNSを活用した集客とファンづくりです。なかでも X(旧Twitter)は拡散力とリアルタイム性に優れ、食品ECと非常に相性が良いプラットフォーム といえます。

実際に、「新商品の発売キャンペーン」「季節イベントとのコラボ」「購入者による口コミ投稿」など、食品をテーマにした情報はユーザーの共感やシェアを得やすく、売上や認知拡大に直結するケースが増えています。

しかし、課題となるのは「キャンペーン頼みで終わってしまう」か「口コミが一時的に広がっても継続性がない」といったアンバランスな運用です。短期的なキャンペーン施策と、長期的な口コミ拡散の仕組みを両立させることが、EC食品企業がXで成果を出すためのポイントとなります。

本記事では、

- 食品ECとX運用の相性

- 成果を出すキャンペーン設計のポイント

- 口コミを自然に広げる仕組みづくり

- キャンペーンと口コミを両立させる戦略と事例

を整理し、EC食品企業のSNS担当者がすぐに実践できる運用方法をご紹介します。

関連記事 → Xアナリティクス徹底解説|企業アカウントで見るべき指標と改善アクション

第1章:食品ECとX運用の相性

EC食品企業がSNS運用を考えるとき、まず候補に挙がるのはInstagramやTikTokといったビジュアル中心のプラットフォームです。確かに食品は「見た目の魅力」で購買意欲を刺激しやすく、写真や動画との相性は抜群です。

しかし 購買につながる口コミ拡散やリアルタイムの話題化を狙うなら、X(旧Twitter)が最も適したSNSといえます。

1-1. 拡散力の高さと食品との相性

Xはリポスト機能によって、情報が短時間で広がる特徴があります。食品の「おいしそう」「今すぐ食べたい」といった感覚はシェアされやすく、リポストや引用ポストによって一気に拡散されやすい傾向があります。特に新商品や限定商品は、ユーザーの「試してみたい」という心理と結びつき、自然に話題化しやすいのです。

1-2. 季節イベントとの親和性

食品ECは「バレンタイン」「母の日」「クリスマス」など、季節や記念日と絡めたキャンペーンが多い領域です。Xはリアルタイムにトレンドを形成できるため、こうしたイベントと結びつけると高い反応を得られます。たとえば「#父の日ギフト」や「#おうちクリスマス」などのハッシュタグと組み合わせることで、検索流入や偶発的な拡散を狙うことが可能です。

1-3. 消費者の“生の声”が集まりやすい

Xはユーザーが日常の一コマを気軽に発信する場でもあります。「今日届いた冷凍スイーツがおいしかった」「このセットはコスパがいい」といった口コミは、企業が仕掛けなくても自然発生的に投稿されやすい特徴があります。EC食品の購入体験そのものがコンテンツ化されやすいため、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の宝庫となり得ます。

関連事例 → 博多久松がTwitterでファンを9,000人以上獲得した成功要因

第2章:キャンペーン設計のポイント

食品EC企業がX運用で成果を出すには、まず「拡散されやすい仕掛け」を持つキャンペーン設計が欠かせません。単発のプレゼント企画にとどまらず、購買や口コミへつながる流れをデザインすることが重要です。ここでは、成果を出しやすい2つの代表的なキャンペーン形式をご紹介します。

2-1. フォロー&リポスト型キャンペーン

最も一般的で拡散力の高い施策が「フォロー&リポスト」です。

- 仕組み:企業公式アカウントをフォローし、指定ポストをリポストしたユーザーの中から抽選で商品をプレゼント

- メリット:拡散スピードが速く、新規フォロワー獲得につながりやすい

- 食品ECとの相性:新商品の告知や限定セットの宣伝に最適。リポストを通じて短期間で幅広い認知を獲得できる

ただし「参加は増えても購入には直結しにくい」という弱点があるため、後述の口コミ設計と組み合わせることが不可欠です。

2-2. 購入者参加型キャンペーン

EC食品ならではの強みを活かせるのが「購入者限定キャンペーン」です。

- 仕組み:購入者が商品の写真や感想を投稿し、ハッシュタグを付けることで応募完了

- メリット:実際の購入体験に基づくUGC(口コミ)が蓄積され、販売促進に直結する

- 食品ECとの相性:食卓シーンや開封シーンなど、生活に馴染んだ投稿が生まれやすく、信頼性も高い

たとえば「#わが家の冷凍グルメ」「#おうちカフェ時間」などのテーマを設けると、参加者も投稿しやすく、自然な口コミ拡散が期待できます。

2-3. トレンドとの掛け合わせ

さらに効果を高めるには、リアルタイムのトレンドを組み合わせるのが有効です。

例:

- 季節イベント(「#バレンタインチョコ」× 自社商品のキャンペーン)

- 話題のニュースや流行フレーズに乗せたハッシュタグ企画

これにより、キャンペーンの露出機会を広げ、通常では届かないユーザー層へリーチできます。

関連記事 → 企業アカウント必見!Xトレンド投稿の成功例と炎上を避けるNGパターン

関連事例 → 食品関連企業によるXでのインフルエンサータイアップ事例

第3章:口コミを自然に生み出す仕組み

食品ECにおける最大の武器は「購入体験そのものが口コミになる」点です。ユーザーが実際に食べた感想や食卓の写真は、広告以上に説得力を持ち、新規顧客の購買意欲を刺激します。ここでは、口コミ(UGC)を自然に広げるための仕組みを整理します。

3-1. 食体験のシェアがUGCを生む

食品は「おいしい」「見た目がきれい」「家族と食べた」など、感情を伴った投稿を生みやすい商材です。特にXでは、140文字の短文で「届いた!」「想像以上においしい!」と気軽にシェアされやすく、自然発生的な口コミが広がります。

3-2. 公式アカウントが“拾う”ことで広がる

ユーザーの口コミは、企業が見逃さず拾って紹介することでさらに拡散します。引用ポストで感謝を伝えたり、まとめ投稿で「購入者の声」を紹介したりすることで、他のユーザーにも「自分も投稿してみよう」という動機づけが生まれます。

3-3. 成功事例①:冷凍食品メーカーのUGC活用

大手冷凍食品メーカー「ニチレイフーズ」では、新商品の冷凍弁当発売時に購入者の口コミを積極的にリポスト。ユーザーが投稿した「#お弁当楽ちん」や「#冷凍食品アレンジ」の声を公式が取り上げることで、商品そのものの信頼性が高まりました。結果として短期間で口コミが数百件規模に拡大し、キャンペーン終了後も安定的な投稿が続きました。

3-4. 成功事例②:スイーツECのファン形成

スイーツ専門のECブランド「BAKE」では、期間限定チーズタルトの購入者が自主的に「#今日のおやつ」と投稿する流れを形成。公式はその投稿を引用ポストし、定期的にまとめ記事を発信することで、ファン同士の交流が活性化しました。単なるキャンペーン参加者ではなく、ブランドのファンとして長期的に発信してくれるユーザー を育てることに成功しています。

関連記事 →X(旧Twitter)でUGCを活用する方法|ファンの声を企業運用に生かす投稿設計術

関連事例 → 食品・飲料業界におけるX(旧Twitter)活用の成功事例まとめ

第4章:キャンペーンと口コミを両立させる戦略

食品ECのX運用で成果を最大化するには、「キャンペーンで短期的に話題をつくり、口コミで長期的に信頼を育てる」という二段構えが不可欠です。ここでは、両者をどう連動させるかを解説します。

4-1. 二段構えの設計

- キャンペーンで参加者を集める

フォロー&リポスト型で新規層を呼び込み、短期間で認知拡大を実現。 - 口コミを育てて信頼に変える

参加者や購入者の声を拾い、UGCとして拡散することで長期的なブランド価値を積み上げる。

この2ステップを意識するだけで、単発で終わらない継続的な成果につながります。

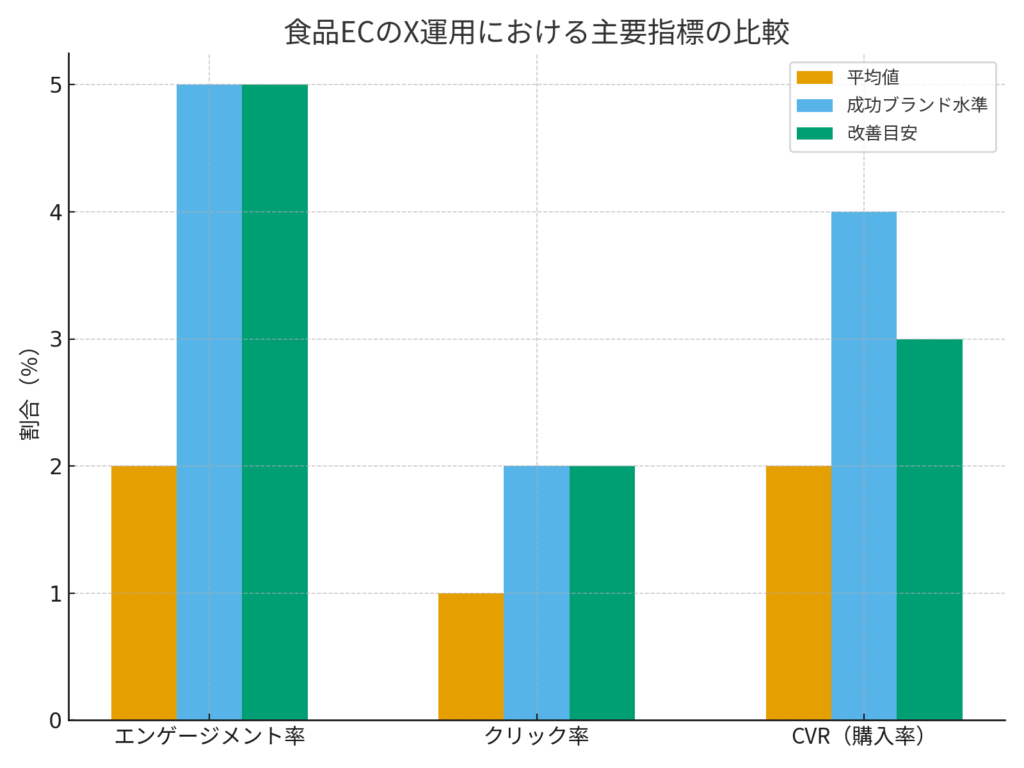

4-2. データで見る改善ポイント

食品ECのX運用を評価するうえで注目すべき指標は次の3つです。

- エンゲージメント率(いいね・リポスト・コメント ÷ インプレッション)

平均値:1〜3%程度。キャンペーン時は5%以上を目指したい。 - クリック率(リンククリック ÷ インプレッション)

平均値:0.5〜1.5%。購買につなげる投稿では2%超を狙えるかが鍵。 - コンバージョン率(購入 ÷ クリック)

EC食品の場合、1〜3%が目安。キャンペーン後の口コミ導線を設計することで安定的に改善可能。

4-3. 運用代行の提案例

SNS運用を外部に委託する場合、以下のようなサポートが効果的です。

- キャンペーン投稿のABテスト(訴求コピー・画像の比較)

- 投稿時間の最適化(平日朝7〜9時、夜20〜22時が食品系は効果が高い傾向)

- 口コミUGCの二次利用(まとめ投稿やサイト掲載)

これにより、企業のリソースを使わずとも効率的に成果を積み上げられます。

まとめ

食品ECとX運用は相性が良く、うまく設計すれば「短期的なキャンペーンによる話題化」と「長期的な口コミ拡散による信頼構築」を両立できます。

- 第1章では、食品ECとXの相性の良さ(拡散力・イベント親和性・口コミの発生しやすさ)

- 第2章では、成果を出しやすいキャンペーン設計(フォロー&リポスト型/購入者参加型/トレンド活用)

- 第3章では、口コミ(UGC)を自然に生み出し、公式が拾うことで信頼と拡散を拡大させる仕組み

- 第4章では、キャンペーンと口コミを両立させ、数値指標で改善を続ける戦略

を整理しました。

短期的なリーチ獲得に偏ってしまったり、口コミに頼り切りで成果が見えづらかったりするケースも少なくありません。だからこそ キャンペーンと口コミを二段構えで運用すること が、食品EC企業にとっての成功の近道です。

もし「社内リソースが足りない」「運用のノウハウが不足している」と感じる場合は、SNS運用代行を活用するのも一つの選択肢です。プロの視点から戦略設計や改善提案を行うことで、短期的な成果と長期的な資産形成を両立できます。